- 2025-10-10 12:33:00

文|陳平浩

前言:

一個發生於當代藝術場館裡的台灣文學展覽

今年(2025)適逢台灣左翼文學家楊逵逝世四十年,明年則是楊逵120歲冥誕,台灣文學界重新編輯的楊逵全集也即將出爐。獨立策展人葉杏柔去年已經在立方計劃空間製作了一個小型研究與文件展「愚公移山:楊逵聲與影」,其出發點並非以台灣文學史的楊逵為對象,而是1990年代楊逵被當時解嚴後爆炸性增長的視聽媒體所中介的當代影音化現象(從朱約信的改編歌曲到黃明川的紀錄片)(註1),以當代藝術的視野來觀看台灣文學的進場、或已然在場。

延續此一當代藝術與台灣文學二者的碰撞與對話場域,策展人葉杏柔今年在關渡美術館所製作的「花園裡的一塊磚」展覽,則回返1970年代楊逵的東海花園——一個具體存在過的歷史場域與文學史場域,同時亦是當代藝術重返與復訪的想像場域以及論述場域(註2)。如果去年的「愚公移山」是以當代藝術的視聽裝置來測繪、丈量台灣文學史裡的楊逵作為一座山的輪廓,那麼,今年策展人葉杏柔協同研究展裡的藝術家李慈湄、黃大旺、劉紀彤,以及新近加入的汪正翔,則各自以其手上來自楊逵的「一塊磚」,試圖重建一座當代的東海花園。

這個展覽以「楊逵及其東海花園」作為主題,其實相對罕見。它不是近年常見那些在台灣文學場館裡以重探與重建台灣文學史作為軸心任務的文學展覽(註3);但也不是當代藝術場館裡偶爾瞥見的、將台灣文學納進一個主題或議題遠遠大於台灣文學的當代藝術展覽。

在北藝大關渡美術館這個當代藝術重鎮裡,由一位當代藝術教養體系出身的策展人,邀請幾位當代藝術家(皆與台灣文學場域有一段不小的距離,即使他們多數其實也位居當代藝術場域的邊緣地帶),針對一位台灣文學史上的經典作家楊逵來進行創作、進行展覽,無論是對於台灣文學展覽、或者是對於當代藝術展覽來說,「花園裡的一塊磚」皆屬異數;如果不至於格格不入的話。

此文聚焦於這樣一個「在當代藝術場館裡發生的台灣文學展覽」,透過逐一審視展覽裡由當代藝術家處理台灣文學而創製的作品,細究其提問或回應、形式與敘事、美學與政治;察看當代藝術與台灣文學相遇之處的切面,或者摩挲二者彼此嵌入與相互轉化的紋理,甚至嘗試捕捉——以視聽感官與空間部署作為主要構成的當代藝術(儘管近年的「當代藝術田野轉向」引進了大量的文獻檔案)與以書寫文字作為主體與主體性的台灣文學(儘管近年「台灣文學的來生」召喚了跨領域的影視圖像IP實驗)——當二者在展場裡遭遇與摩擦之際,迸濺而出的意外的、破格的火花。

於是,此文的工作目標,首先是面向台灣文學界近年投注不少心力的文學展覽,提供一些當代藝術沿用已久或新近開發的「形式」、「模式」,甚或「典範」,作為文學策展時的參考——這或許是此文的首要對話對象。其次,與此同時,此文也向已然稍有累積「文學進入展覽」經驗的當代藝術圈,提醒左翼文學家楊逵在當代台灣的重要性,及其尚待開採的激進可能。甚至,尤其是在此展中巧妙調度了影音媒介的幾件作品,或可能供予無論是錄像藝術家或者影像創作者們,一點點在想像層面上的刺激。

美術館裡的「台灣文學的來生」:

李慈湄〈下一班靈魂列車開往生死文化園區〉

從觀展動線來看,位於展覽入口的作品,乃是身兼台灣聲音工作者、電子音樂創作人、劇場音樂設計的李慈湄的創作:〈下一班靈魂列車開往生死文化園區〉。

這件作品的靈感,或許源自楊逵在1976年短文〈我有一塊磚〉裡所提及,期盼把東海花園開闢成一座「藝文園地」的夢想(註4)。近半世紀過去,從地方文化中心到國家漫畫博物館園區、從華山藝文特區到駁二藝術特區,國家與資本的文化治理,確實打造了不少藝文園區。難以否認的是,其中不乏「國家化」與「縉紳化」的趨勢,如今,我們應該如何丈量它們與左翼楊逵當年的藝術園地夢想之間的距離?

一邊多年持續聲響創作、一邊投身多場反迫遷運動的李慈湄,把一進入展覽的空間改造為一座虛擬的「生死文化園區」入口,藉此對國家化與縉紳化的當代藝文園區潮流進行反諷的、甚至帶有一點黑色幽默的,層次繁複的批判與追問(或追悼)。

比如,藝文園區作為地方創「生」的常見啟動設施,是否常常以政府與資本聯手的圈地迫遷作為基礎建設(或許其實是破壞了基礎——尤其迫使長久甚至多代生活勞動於此的居民在反迫遷自救運動裡生不如「死」)?而近年蔚為風潮的地方創生,是否遺憾地一如許多批評者所言,最終造成的更多是地方創「傷」?或者,藝文特區周邊地價與房價的上漲,才是地方創生的真實意義(「生」指的是「生意」)?

而因應戰後嬰兒潮世代大量人口凋零的時刻,有著龐大資本投注、佔地廣闊的、讓死者安息的生命園區,不少亦披上了藝術園區的外衣(或糖衣),藉以創造商機(也是一種死裡求生?),如此,藝術是否也成為一種跨越了生者、死者、消費者的商品?所謂的「生命園區」,是否成為當代土地與空間最為尖銳的隱喻之一?與此同時,正在養生送死的青壯世代,儘管拼命勞動,卻無以負擔居住正義底線的居住空間及生活品質,甚至沒有立錐之地。

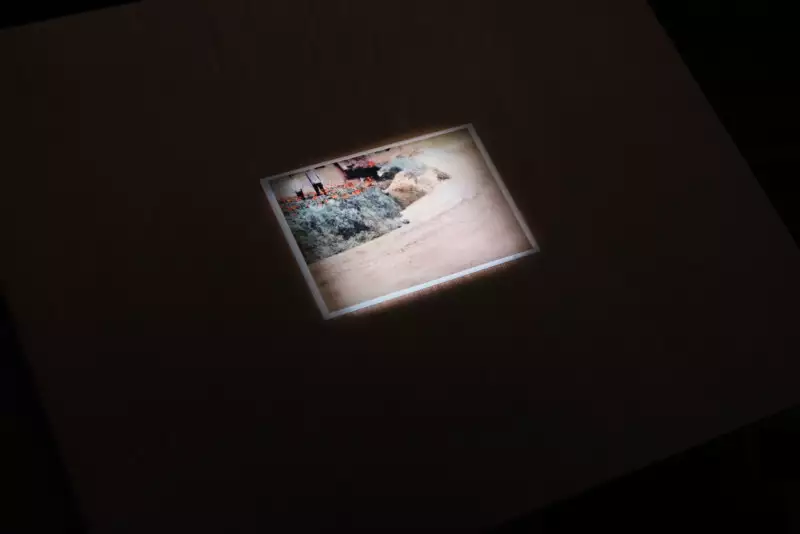

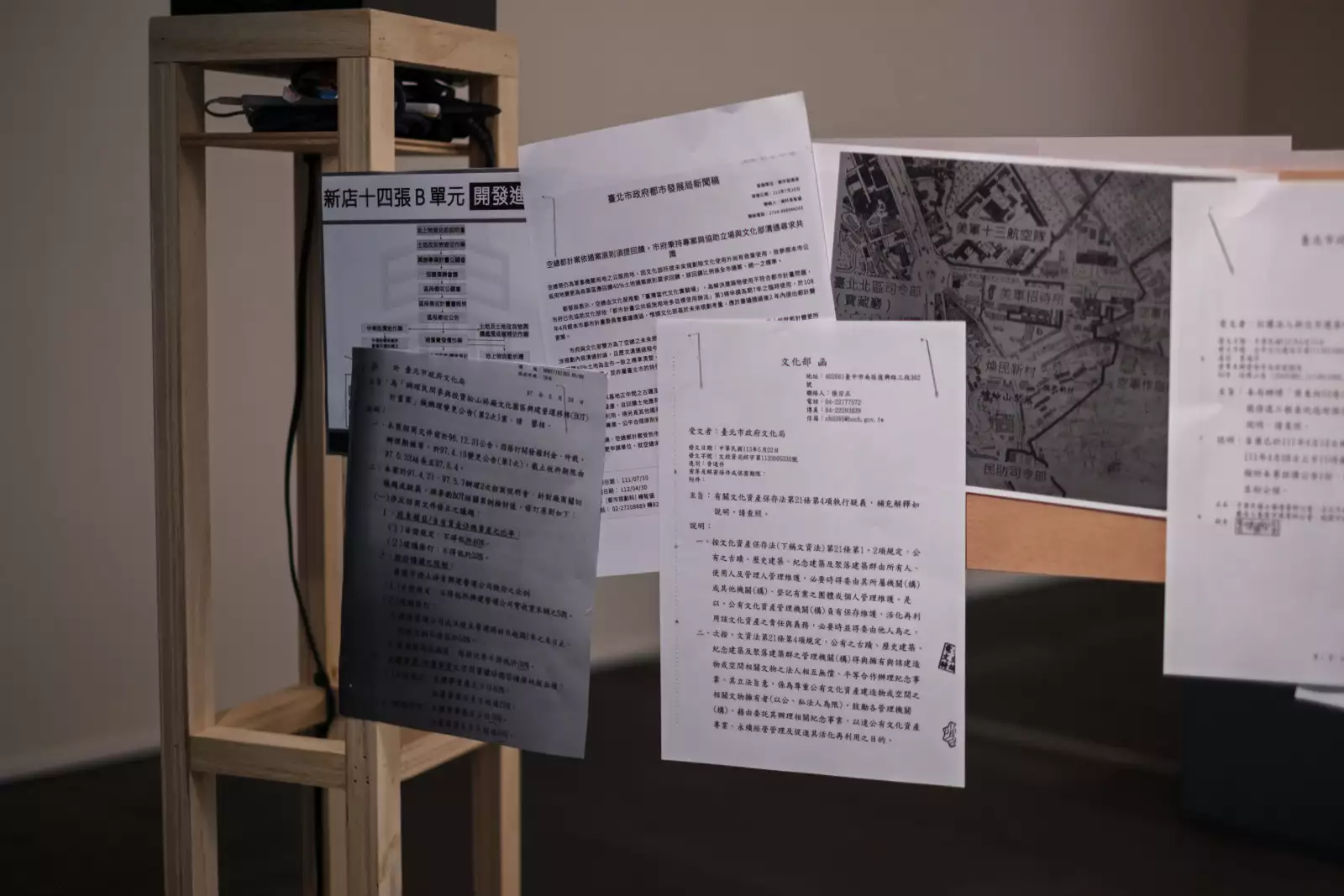

入口處,李慈湄在一展台上張貼了密密麻麻的文件:都市計劃藍圖(往往以直線截斷與框取)、行政機關來往公文,還有迫遷公文;一旁牆面上的幻燈片投影則同時逐一疊映著模糊難辨的空間影像:東海花園舊址、迫遷現場記錄、藝文園區剪影……。在文件與投影之間,則隱約可聞李慈湄錄製與後製的聲音作品:電子音樂的噪音雜訊裡,穿插了台灣近年反迫遷運動現場的抗議聲響。

更耐人尋味的是,入口另一側,則是觀者必須踏上幾級木製臺階、方能取下耳機、進而貼耳聽見的一件錄音作品:小劇場演員鄭尹真,以一般機構常見的官方聲腔,介紹生命園區的一段口白錄音。採用這位演員的聲腔,別有深意。

鄭尹真多年以來在小劇場裡的表演實踐累積,塑造了她在身體上與聲腔上的簽名風格,具有高度的辨識性。尤其,鄭尹真參與了不少以牯嶺街小劇場作為基地的左翼戲劇演出(註5)。當年,楊逵創作了不少左翼的「街頭劇」的劇本,日後卻少有落實與搬演的機會;如今,左翼小劇場在1990年「小劇場已死」(註6)以及台灣歷經冷戰、戒嚴、白色恐怖迄今的新自由主義社會之後,仍能求生存活、不斷革命,鄭尹真在這個以楊逵作為主題的展覽裡在場,具有象徵性的意義。

此外,鄭尹真獨特的身體與聲腔的唸白(或者,具有身體性的聲音),讓展覽入口此一錄音作品的觀眾與聽眾,在「劇場聲音」的帶領之下,轉化為一在劇場裡的身體,亦即,置身於劇場裡。於是,小劇場、美術館、生命園區/紀念園區,在此入口處彼此疊合,同時互相轉注,進而提問:文學家的紀念或記憶空間,只能是目前已知的、既存的文學館舍或文學園區的形式嗎?只能是收藏與展示文學家的手稿、出版品與文件檔案等傾向教育推廣性質的館舍機構嗎?有沒有可能,文學家及其文學,得以透過「劇場」或「美術館」的形式現身?

文學獲得了「劇場」的「聲音」與「身體」的形式而現身的例子,多半是改編文學家、尤其是小說家的「小說」作品,沿著它的「敘事」軸線,轉換為以「劇情」與「人物或演員」作為動力的劇場表演。至於「非敘事」體裁的「詩歌」文類,迄今幾乎都要倚賴「詩歌朗讀會」的形式(詩歌此一文體與聲音密不可分),才得以在劇場空間裡現身。

文學得以「視聽化」的例子,則來自於台灣文學界近年來的「台灣文學的來世」論述:體認與承認以書籍與文字作為載體的文學,在「文學已死」的此刻或前夕,必須積極地(而且不乏矛盾地)透過正是威脅文學生命的視聽媒介與大眾媒體,來尋覓文學的來世或活路,為文學續命(註7)。當前已見成果的路徑,即是文學改編電影或劇集,主要是把小說(部分則是散文)予以「影視化」,甚至影視之外再加上諸如「桌遊」與「漫畫」的「IP化」;近年的成功案例如吳明益《天橋上的魔術師》與江鵝《俗女養成記》。另一路徑則是《他們在島嶼寫作》系列的「文學紀錄片」;檢視此一系列,將會發現大量的「詩人紀錄片」——「詩歌」難以透過「說故事」轉世為劇集或劇情片,而紀錄片此一「非敘事」體裁,恰好提供了一個讓詩歌得以「視聽化」的載體。(註8)

至於「文學進入美術館」:李慈湄此一諧擬「生死文化園區」(的入口)的作品,恰好成為目前方興未艾的「文學已死」與「台灣文學的來世」的一則隱喻;或者,其「入口」的形式,恰好似乎暗示著:從「文學已死」的館外,準備進入美術館內、一窺「台灣文學的來世」在一個當代藝術展覽裡,會以怎樣的「非書寫文字」的形式,重生與轉生、道成而肉身。

台灣文學進入美術館的變形記:

黃大旺〈電子音響讀劇《牛犁分家》〉

黃大旺這次在「花園裡的一塊磚」展覽裡的作品,名為〈電子音響讀劇《牛犁分家》〉,恰好密集地再現了當前台灣文學展覽的常見形式,同時又以當代藝術的技藝矛盾地扭曲、甚至逆反了這些形式,以至於正好足以提供一些刺激,打開更多台灣文學進入當代藝術展覽的可能性。

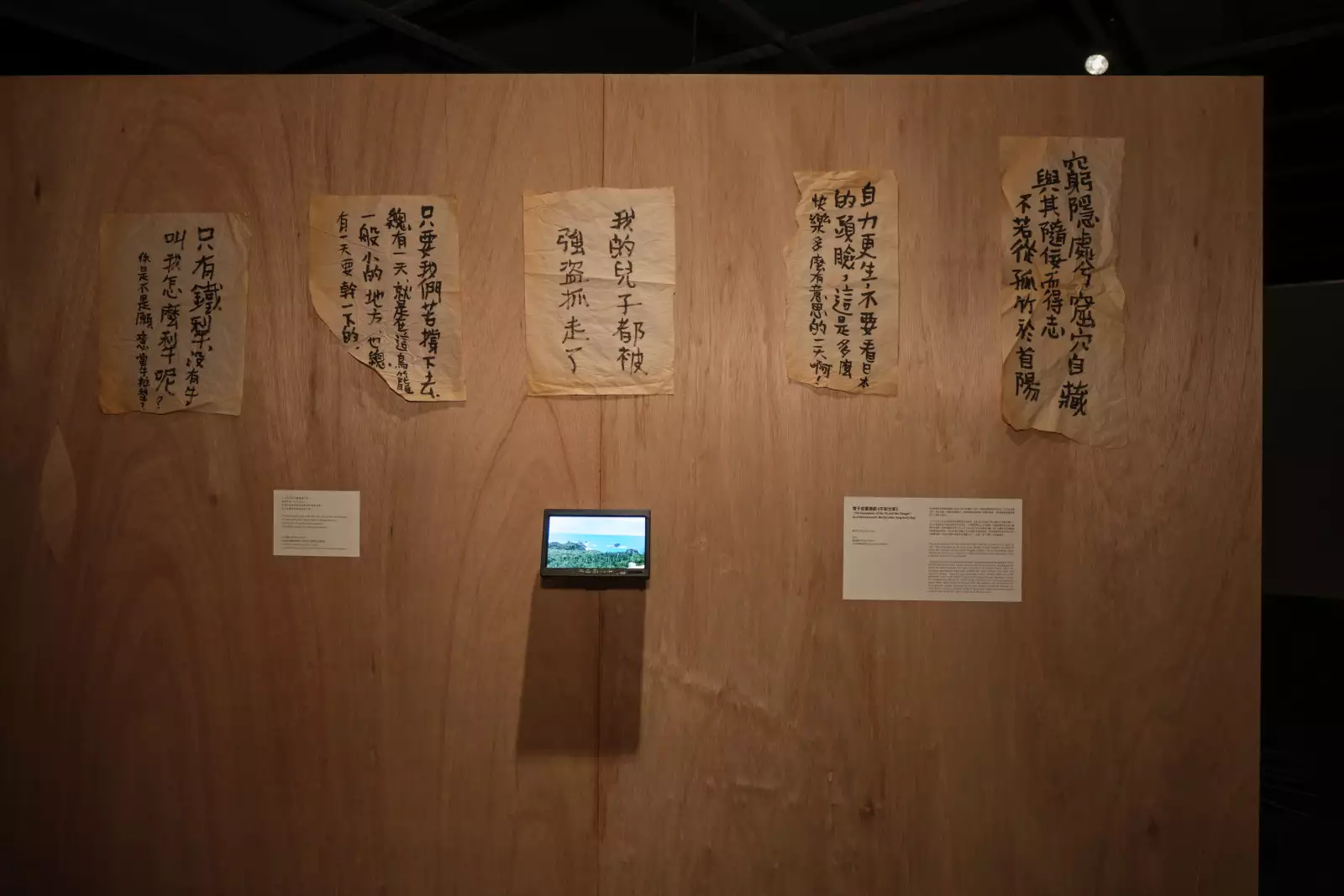

這件作品位於展場近角落的位置,以一面薄薄板牆區隔兩側。其中一側在牆面上展示了黃大旺揮毫複寫楊逵文句的書法作品,以及一面小螢幕上播映著以楊逵因白色恐怖繫獄的綠島作為主題的錄像作品。另一側,則是緊貼牆角邊沿的一排榻榻米窄坐墊,牆面掛了二副耳機,播放黃大旺朗讀楊逵劇作的聲音。

黃大旺這件集合多樣形式的作品,稜鏡般地映射了當代台灣文學展覽的基礎雛型:從作家文學作品裡摘錄或引述的段落或語句,搭配其手稿或手跡;以作家為核心的紀錄片(或攝影肖像,或作品改編之影視作品);與觀眾或聽眾的感官或身體進行互動的裝置,以及作品的朗讀等。然而,細審黃大旺這件具體而微地濃縮了當代台灣文學展覽多元形式的作品,可以發覺他針對每一常見形式都提出了殊異的觀點。

在文學展覽裡,「作家手稿」乃一核心物件,紙頁般輕盈薄脆,同時又紙鎮般沉重恍如文學史聖殿之礎石基座:筆跡、墨跡,刪增塗改的痕跡,紙頁上的折痕或已然褪色的(遂染上了「時間」向度)手漬茶漬酒漬咖啡漬……這些樣態都具有強烈的「物質性」與「身體性」,也讓手稿上帶有身體性的「字體」、鉛字印刷出版作品集子裡讀者所領會的屬於精神性的「文體」,得以彼此串連或互相辯證——最知名的例子也許是王文興的神諭式或降巫式的手稿,及其家變式破中文的關係。最關鍵的是:手稿暗示了作家的存在,並且把作家的「曾在」召喚至展覽現場的「此在」——手稿作為「原件」,以及由手稿召魂而來的作家「在場性」,指向了現代文學(以及現代藝術)所定義的「原創性」。

然而,黃大旺作品裡的「手稿」,卻動搖了此一「在場性」與「原創性」:雖然摘錄了楊逵在綠島白色恐怖新生訓導處時期寫下的文句(帶有楊逵極為重視的左翼魯迅的影子),然而展出的卻不是楊逵的手稿,而是強烈地展現了轉述者或抄錄者(因此並非原創)個性的書體:黃大旺獨樹一幟的狂草書法,早已成為他的簽名風格,亦是他除聽覺上的聲響藝術外,長期創作的視覺藝術作品(註9)。尤其,書法在藝術史上不只是「文字」,也是「圖畫」。從作家「手稿」到指涉作家創作活動的「書寫」,再到已然納入視覺藝術範疇的「書法」,暗含了一條「從文學到視覺藝術」(亦即如何展覽文學)的路徑。

書法作品一旁,小尺寸螢幕上的錄像作品,則一反歷來既有的台灣文學紀錄片:從頭至尾不見楊逵的「作家身影」,也沒有楊逵「在島嶼上寫作」的鏡頭。儘管它在楊逵當年服刑的綠島取鏡,但它更像是一部由一連串空鏡頭所組合成的「風景紀錄片」,欠缺敘事線,沒有聚焦點,而且完全逆反了提供愉悅的、消費性的「觀光客的凝視」。畫面中是手持攝影機所拍攝的,昔日的新生訓導處、今日的綠島人權園區——對曾經造訪綠島的觀眾來說,都是一眼即能辨識的風景與地景。然而,影像有一細微但關鍵之處:畫面持續輕微搖晃,不只是捨棄了腳架、以手持攝影機的搖晃,而更似是一種有意為之的「影像波紋」。這似乎反身地暗示(同時強調了)持攝影機者或觀看者的「不穩定狀態」。藉此影像波紋,讓人感受到創作者擬仿了1950年代島上苦役政治犯的身體,同時也摹擬了近年為了認識白色恐怖(而非為了浮潛娛樂活動)於是背負了沉重悲劇歷史甚至轉型正義責任的,踏查者的身體——黃大旺隱約採取了日本左翼導演足立正生的「風景論」構作法。(註10)

裝置了錄像與書法之薄牆的另外一側,彷彿翻頁一般,瞬間從「平面」轉向「空間」、從「視覺」轉向了「聽覺」。首先,「觀眾的身體」必須轉為「囚犯的身體」:我們必須先脫除鞋履、踩上蓆墊,面牆而坐——這令人想起綠島人權園區的牢房展區欲讓來訪者想像的,當年一間囚室裡塞滿政治犯時、面牆枯坐的身體。這是文學展覽裡的身體性與空間性。它同時暗示了:戒嚴時代,即使不在綠島坐牢、也在台灣這座「監獄島」坐戒嚴的牢(註11);即使被迫「面牆」,也必須想像自己「面窗」否則無以創作的,台灣作家們的創作身體。因此,此一空間與身體,不只是當年身為政治犯的作家楊逵的,也是長達四十年戒嚴時代所有台灣作家的。

其次,戴上耳機,我們聽見的是黃大旺的讀劇:楊逵的街頭劇本《牛犁分家》。恰巧,此一劇本提及的「兄弟分家」,如果暫先擱置其中大陸與島嶼、祖國與台灣的複雜政治隱喻(至今仍是統獨爭議的熱區),那麼,在想像中,場景將會是兄弟在劇場舞臺上分據一側、彼此對峙——這不僅恰好正是黃大旺這件作品的空間配置,同時也讓人想起,戰後1946年宋非我與簡國賢合作,以一堵牆壁展演貧富差距的左翼新劇《壁》。最後,黃大旺讀劇的聲腔,與《牛犁分家》此劇因其政治議題而負載的嚴肅與沉重相反,反而是以黨外時代地下電臺廣播劇的逗趣與諧謔、充滿了黃大旺著名的巡迴賣藥郎式的「黑狼拿卡西」江湖走唱風格。(註12)這一方面是黃大旺一貫本土立場的詮釋,另一方面也是延伸自楊逵劇本裡原有的台語歌曲段落。此外,耳機裡,與讀劇口白平行存在、因此聆聽者必須等量齊觀的電子樂/噪音,也再度強調了黃大旺的主體性(詮釋者=創作者)與當代性。噪音的不諧和性,既指左翼楊逵從日治到當代的不合時宜(楊逵始終是異於主旋律的噪音),也同時隱喻了讀劇者殊異的詮釋框架、以及一旦此劇搬演時台下觀眾們必然分歧或紛繁的觀看框架。

當代的台灣文學展覽,欲以台灣作家及其作品來建立台灣文學的主體性;黃大旺以楊逵為題的這件當代藝術作品,則以強烈個人風格的視聽創作,對照/對仗/對峙了同樣具有強烈風格的楊逵與其文字作品,因而同時建立了(皆屬破壞性的革命者、同屬文化左翼的)二者及其作品的主體性。

【註解】

註1. 2024年葉杏柔在立方計劃空間策劃的小型研究展「愚公移山:楊逵聲與影」,詳情可見:連結一以及連結二。

註2. 參見「花園裡的一塊磚」的展覽資訊與策展論述。

註3. 目前由台灣文學館舍所舉辦的展覽,主要發生在台南的「國立台灣文學館」以及台北的「台灣文學基地」。

註4. 楊逵的短文〈我有一塊磚〉寫於1970年,1976年刊於《中央日報》(1976年10月21日,第十版),參見全文。

註5. 鄭尹真參與演出的左翼小劇場作品,比如身體氣象館的《安蒂岡妮》(2013),人力飛行劇團的《雙姝怨》(2019),王墨林執導的《母親.李爾王》(2021),窮劇場的《饕餮》(2014)與《「暗夜.腹語.鬼托邦》(2025),窮劇場與江之翠劇場聯合製作的《感謝公主》(2023)等。

註6. 關於「小劇場已死」,可參見鄭慧華訪問王墨林的文章〈形塑幽微史觀:為失語的歷史找到話語——王墨林訪談〉(2009)。

註7. 參見近日出版的台灣文學研究專書《臺灣文學的來世》(2023年11月,國立陽明交通大學出版社),亦可見林姵吟的書評。

註8. 由目宿媒體股份有限公司製作的「他們在島嶼寫作」文學紀錄片,迄今已推出三個系列總共18位作家的紀錄片,其中的詩人包括:周夢蝶、余光中、鄭愁予、楊牧、洛夫、瘂弦、西西、也斯、吳晟、楊澤等11位。

註9. 張又升在〈到此一遊:黃大旺的NFT私創作與淡泊收藏〉(2022)一文裡談及黃大旺的書法創作:「帶有書法筆觸的線條,文字(見諸「黑狼/黃大旺」臉書粉專的俳句、宣講、幹話和諷刺短文)[...] 這幾年,毛筆字在大旺的創作中佔據極端重要的位置,似乎以言談抒發苦悶之情,這個手法(主要來源已經從十年前好色害羞的處男身分,快速滑向隨老父病痛和臥床而來的長照焦慮),已經在電子噪音、即興演奏和奇曲的身體動態三方共構的精神夾縫中突圍、茁壯。」詳見連結。

註10. 足立正生的「風景論」,可參閱《藝術論壇》(Art Forum)中國版上由平澤剛撰寫的〈风景论再考〉(2024);張世倫在〈都市、風景、圖鑑:中平卓馬的攝影實踐〉(2013)一文中,也介紹了日本「風景論」的左翼系譜,見文一、文二。

註11.「臺灣監獄島」乃是白色恐怖政治犯柯旗化前輩的回憶錄的書名,「監獄島」指的不僅是綠島,而是把台灣也視為一個巨大的監獄。

註12. 黃大旺a.k.a.「黑狼拿卡西」的表演風格,除了林婉玉導演以黃大旺作為主角的紀錄片《台北抽搐》(2015),亦可參照以下二篇訪談:〈我們都是二十世紀神經病——專訪黃大旺,失序的邊緣〉(2020)、〈「黑狼○○那卡西」的○○,是每一場大港開唱製作通行證時的惡夢〉(2024)

編輯|陳平浩

網站編輯|劉佳旻

本文為2024年財團法人國家文化藝術基金會「多元藝術專案」贊助。特別感謝「藝術圈圈」合作刊載。