- 2022-10-30 12:00:00

文|張韻婷

*現象書寫計畫:可感視域──2000年後臺灣當代藝術系列文章之一

這不是西瓜刀(《切》,2014年)、這不是便利貼(《放下已經忘記的曾經》,2017年)、這不是IKEA的隨贈量尺(《星空》,2019年)、這不是一把劍(《劍》,2020年)......。這些看似日常的物件,展示的不再是自身,而是指向它們「可能成為」的某物。這是李明學的創作起手式,他變造日常物件或是大眾熟悉的符號,以動搖人們認知事物的框架,透過改變原本物件的功能或符號的意涵,讓意義「待續」。此種「這不是」語法,並不止於瑪格麗特「這不是一隻煙斗」(《影像的背叛》)的層面,後者以看似矛盾的圖文並置探問了文字與圖像、圖像與實物之間的關係,李明學則是阻礙了原本順暢的意義通道,在符徵與符旨的關係打上一個結,暫時阻斷立即的理解,造成一種認知上的停頓。正是在此停頓中,藝術家一石一磚逐步開拓他專屬的符號帝國。藝術家如何擾動慣性?如何變造我們所熟悉的日常?又是如何操作符號而製造符號的第二義?

《切》,2014年

《切》,2014年

《星空》,2019年

《星空》,2019年

What’s your name?

「如何命名物」此一探問幾乎貫穿在李明學的作品脈絡之中;他操作著一種「乍看物如其名,細看物則如『歧』名」的手法,在形象與意義的對照、衍生與歧異中展開他的創作。2014年的《切》一作跳躍在物品名實不符的形象層面:為什麼不常用來切西瓜的刀具卻名為西瓜刀?藝術家以一把西瓜造型、名符其實的「西瓜」刀(即便它仍然不是用來切西瓜)加以回應。在名為《談判》(2014年)的作品裡,他運用兩罐衛浴清潔劑的包裝造型,將其並置、擺放出對決的樣態,讓國際清潔品牌「威猛先生」槓上台灣本土「白博士」。而《盲點》(2020年)更是以其命名,直接挑出人們思考中可能有的謬誤:他先以展場角落的煙屁股作為引人注目的焦點,再以名稱「盲點」給出「問題出在哪?」的考題;答案並不難找,觀者從作品牌標注的材質「廢電池」便可得知道這是一個廢電池扮裝而成的煙蒂。《盲點》繞過法蘭克.史特拉(Frank Stella, 1936- )的「所見即所見」(What you see is what you see),以「所見非所見」,讓「盲點」提問、質疑了「眼見為憑」的可性度,盲點在此指出焦點,而焦點示現了盲點。

《盲點》,2020年同年的《劍》(2020年)則直指意義分歧之處。他將銅製的仿真鉛筆插在牆上所刻之「Sword」(劍)一字的尾端處(1)。仗筆如劍,在此,《劍》既形似出鞘的短劍又似刻畫字句之筆,它既有「揮劍可誅人」,亦有「書寫可誅心」之意。然而,這隻高度仿真的銅製筆,事實上並非可寫之鉛筆,而即便真是鉛筆,鉛之硬度亦不足以刻鑿白牆。《劍》中看似「劍與筆」語意的相互指涉,其實是構築在非劍亦非筆的虛假之中。此筆不是筆,此筆亦不能成劍,唯有形象與語意在歧異中交匯。形象上的相似、意涵上的類比以及各種象徵的相互指涉,符號在擴張與轉化之中不停引人遐思。同樣的手法也在《How _o____ are you》((2020年))中出現:牆上繪有八支鉛筆圖像,由長至短一字排開;藝術家留下空白「o____」任人填空;語意在「How tall are you」與「How old are you」中來來回回,遊走在長短與歲數此增彼減的相對關係中——鉛筆越短越老(用得越久)。年齡隨著時光而增長,物質則隨著使用時間而遞減,人為定義上的數值變化與物質上的材質變化在「增長」一義中,朝向兩個相反的方向發展。

《盲點》,2020年同年的《劍》(2020年)則直指意義分歧之處。他將銅製的仿真鉛筆插在牆上所刻之「Sword」(劍)一字的尾端處(1)。仗筆如劍,在此,《劍》既形似出鞘的短劍又似刻畫字句之筆,它既有「揮劍可誅人」,亦有「書寫可誅心」之意。然而,這隻高度仿真的銅製筆,事實上並非可寫之鉛筆,而即便真是鉛筆,鉛之硬度亦不足以刻鑿白牆。《劍》中看似「劍與筆」語意的相互指涉,其實是構築在非劍亦非筆的虛假之中。此筆不是筆,此筆亦不能成劍,唯有形象與語意在歧異中交匯。形象上的相似、意涵上的類比以及各種象徵的相互指涉,符號在擴張與轉化之中不停引人遐思。同樣的手法也在《How _o____ are you》((2020年))中出現:牆上繪有八支鉛筆圖像,由長至短一字排開;藝術家留下空白「o____」任人填空;語意在「How tall are you」與「How old are you」中來來回回,遊走在長短與歲數此增彼減的相對關係中——鉛筆越短越老(用得越久)。年齡隨著時光而增長,物質則隨著使用時間而遞減,人為定義上的數值變化與物質上的材質變化在「增長」一義中,朝向兩個相反的方向發展。

《劍》,2020年

《劍》,2020年

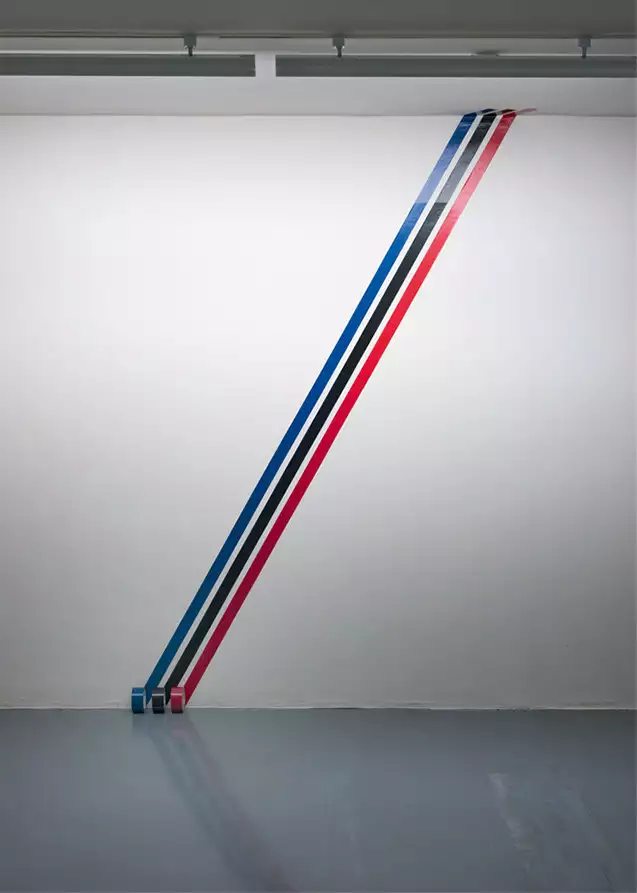

除了作品命名手法以外,在《放下已經忘記的曾經》(2017年)這件以3M廠牌的產品為媒材的作品中,李明學亦探問「商品名稱從何而來?」。他運用3M的方形粉色便利貼,在白牆上規整拼貼成一個3米乘3米(3Mx3M)的正方形,以同語反覆的方式開展出商品名稱3M的另一層意義。《多重身份》(2017年)同樣是利用3M產品,他以3M廠牌的紅、藍、黑膠帶模擬名車BMW M3系列的logo,貼出三條從展牆頂端直至地面的平行斜線,形成一個拉長的巨型logo;三卷連接著牆面圖示、置於地面的膠帶,像是施工完忘記剪斷的膠帶卷,不小心露出了本應該在框架外、被隱藏的源頭。3M作為廠牌、3M作為尺寸,以及被左右置換的M3作為名車款式,藝術家在此以「同」詰問了「異」。在「是」與「不是」之間,在「看似」卻「不是」之間,以及「不是」卻可能「是」之間,藝術家遊走在框架、慣性、符合與否的邊緣,在這種「未定」的狀態裡,意義不停地繁衍。一如前文提及的《盲點》裡電池假扮的煙蒂,它不是一只真的煙蒂,但其實也不再是一只廢電池,風馬牛不相及的兩者唯一交集便是其剩餘屬性,但廢電池在此已被回收再生,再次成為「有用」的作品。

《放下已經忘記的曾經》,2017年

《放下已經忘記的曾經》,2017年

《多重身份》,2017年陳列消費

《多重身份》,2017年陳列消費

無論是作品還是商品的命名,李明學關注的是物與其所在語境中的關係。在語言系統中,物件可視作一個個符號,而在消費系統中,物件則名之為商品。自2016年起,可見他從符號脈絡逐步擴展至商品脈絡。在《流計畫》(光州版)中,他自展覽所在地的超市購入各種藍色液態的清潔用品,並根據其顏色深淺依序陳列於展覽層架上,同時在用品下方切開小洞,使液體在展期間慢慢地向下滲流而出。《流計畫》中商品陳列的展出形式,復現了消費體系裡的商品展售型態,同時,它亦重合了「消費商品」與「創作作品」的過程——商品在此地被「購入、使用、耗盡」,而作品亦在此地「製造、展示、下架(撤展)」。同時,展場白牆上所流/留下的藍色水痕暗示了自身的最終去向——大海,水痕成了人工水道系統的縮影。《流計畫》中的「流」不僅指向液態的流淌、人工地下水流系統、消費中的商品流動去向,更重要的是,它亦造成了作品與商品的身份的交替動態。在同年的《光譜》中,藝術家同樣運用了商品陳列的手法,這次他搜集市面上流通的罐裝茶飲,去除包裝而露出了透明瓶中茶飲的各式棕色,並依照深淺依序排開列於層架之上。棕色系漸層變化的視覺光譜展現了亞洲獨特的茶與飲品文化。然而,當這些現今消費社會中多不勝數的平價茶飲品,對照上了歷史中曾因茶葉稀缺而引發的爭奪史,便令人不勝唏噓。

《流計畫》,2016年

《流計畫》,2016年

兩年後的《邊界計畫》則是實踐一連串的消費行為:搜尋、購賣、使用與消耗。李明學與其搜查團隊首先花了半年的時間搜集2018年8月11日到期的食品,這個日期同時也是他當時即將來到之個展的閉幕日期;展期間,他將搜集來的食品建檔、製作商品圖片型錄,並將商品依照顏色排開、陳列在展場地面低矮的木棧板上;最後,在展覽閉幕當天,他舉辦了「811今日特餐」,將展出的即期食品料理為各式創意餐點,供給現場五十位預約的來賓食用。這件品不僅僅展陳了現成物,更是「精心處理」了現成物,現成物在作為作品媒材的同時,它本身具有的意義亦被藝術家一番操弄:這些食品不是任意選擇、並將之冠以藝術之名的工業製品,而是透過兩個邊界日期的重疊(閉幕日期與即期日期),以及一連串的作品化過程:聚集材料、展示機制(現成物)、約定(參與式藝術),藝術家將食品從日常物的這邊挪移至藝術品的範圍之中。商品行銷中常用的期間限定(只在特定期間中有效的推銷活動)在此計畫中被挪作作品操作手法之用,58天的期間限定凸顯了展覽與商品的有效期限,而最後的餐會改變了這些加工食品原本被消耗的方式,將其改造成特約餐廳中一道道精緻餐點。在取消了食品即將作廢的命運的同時,這50位享用餐點的VIP,不但成為作品/商品的藏家/消費者,也成了作品/商品告別式的最後且唯一的見證者。《生日》(2019年)同樣是操作這種日期限定的機制,這次並置的是商品的製造日期與展覽開幕日。但此批商品不是透過長時間的搜集,而是委託製作,《生日》展出特別訂製而在開幕當天製造的餅乾「滿天星」,整櫃的滿天星以印有製造日期的包裝背面陳列,直接將商品的生產框架現於人前。

《邊界計畫》,2018年

《邊界計畫》,2018年

《生日》,2019年同樣可歸納在商品生產的脈絡中,《溢出的記憶》(2019年)更聚焦在商品展售陳列的視覺經驗上。李明學並置了兩個外型一致的陳列架,在其上各別擺放了不同廠牌但包裝雷同的同類產品。兩個架上琳瑯滿目的產品雖相似卻略有差異,一方面,它們凸顯出商品包裝中約定俗成的圖示與色彩,另一方面,這也引發了孰先孰後、誰是原創誰是複製的思索。當這種原本只在藝術創作中才會被提及的原創性問題,被置於商品脈絡中時,不再只是安迪·沃荷(Andy Warhol, 1928-1987)的《康寶濃湯罐頭》(Campbell's Soup Cans)或是《布里諾盒》(Brillo Box)那種普普式的模仿或挪用商品標識,它是在商品的靈光(l’Aura)裡找到藝術棲居之所。消費在李明學的創作中不再是被全然制約的行為,他通過對商品的使用方式——搜集、拼貼與陳列——建構了自己獨特的生產行動。

《生日》,2019年同樣可歸納在商品生產的脈絡中,《溢出的記憶》(2019年)更聚焦在商品展售陳列的視覺經驗上。李明學並置了兩個外型一致的陳列架,在其上各別擺放了不同廠牌但包裝雷同的同類產品。兩個架上琳瑯滿目的產品雖相似卻略有差異,一方面,它們凸顯出商品包裝中約定俗成的圖示與色彩,另一方面,這也引發了孰先孰後、誰是原創誰是複製的思索。當這種原本只在藝術創作中才會被提及的原創性問題,被置於商品脈絡中時,不再只是安迪·沃荷(Andy Warhol, 1928-1987)的《康寶濃湯罐頭》(Campbell's Soup Cans)或是《布里諾盒》(Brillo Box)那種普普式的模仿或挪用商品標識,它是在商品的靈光(l’Aura)裡找到藝術棲居之所。消費在李明學的創作中不再是被全然制約的行為,他通過對商品的使用方式——搜集、拼貼與陳列——建構了自己獨特的生產行動。

《溢出的記憶》,2019年

《溢出的記憶》,2019年

複製靈光

在今日,商品的可複製性與靈光的獨一無二仍是非此即彼嗎?來回在正本與副本之間的《吞噬那靈光的深淵》(2019年)或許反映了其他的可能性。李明學以四只辦公室通用的自來水章「COPY」(副本)、「PRINTED MATTER」(印刷品)、「VOID」(作廢)、「樣本」(SAMPLE)層層疊疊壓印出一個向外暈散的光圈。這些原本在商業體系中用來確認其「複製」身份的印記,在此透過藝術家反覆的勞動、現地製作以及繪畫手法(拓印)等「創作」出獨一無二、名符其實的靈光。此作品既「造靈光」又「去靈光」:一方面,其壓印手法現地製作了一個獨一無二的裝置作品——靈光在「原作」上閃現;另一方面,他以四只確認身份的自來水章,透過重複的「複製」與「作廢」宣示領土,驅逐了藝術的獨一無二與永恆價值。換句話說,此作品在實踐層面上製造了靈光,卻在複製的意義上吞噬了靈光。《吞噬那靈光的深淵》不但延續了李明學一貫的操作「命名」的手法,同時在這個加速複製的年代中,以最為古老的繪畫手法(拓印)詰問了「原創與複製」的界線。

《吞噬那靈光的深淵》,2019年

《吞噬那靈光的深淵》,2019年

《吞噬那靈光的深淵》之印記局部如果說靈光的緬懷是華特.班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940)處在複製複製時代中難以散去的鄉愁(2),《吞噬那靈光的深淵》或許也顯示了李明學對繪畫的眷戀。他如今的創作媒材多以現成物與裝置為主,但過去長期的繪畫經驗仍時不時地偷渡其中;從一系列以M&M’s巧克力「作畫」的作品中,我們隱約可以拉出另一條與繪畫相關的脈絡。《隱形詩篇》(2020年)遠看像是一幅色彩鮮豔的抽象畫,近看時,我們才發現原來是一條條有色水痕自上方的七彩M&M’s巧克力流瀉而下。這些渲染的色彩來自於巧克力上的糖衣,是藝術家朝它們噴水後融化的水漬,這讓人不禁想起M&M’s巧克力那句「只融你口,不融你手」的廣告金句。這幅「隱形詩篇」是隱於七彩糖衣之中可供塗畫的顏料,同時,亦是隱於同世代人記憶中消費經驗與食物記憶,只是這次的巧克力「不融於口,只融於藝術家的手」。傑森.波洛克(Jackson Pollock, 1912-1956)的「滴落法」(dripping)透過顏料,在畫布上以行動示現自身的存在,而李明學透過現成食品的物質性,以糖衣滴落下的色彩,在白牆上以行動召喚了同世代人的飲食記憶。以M&M’s巧克力為媒材的《幻化為日夜,看不見自己》(2019年)與《星塵》(2019年)皆可歸屬於此「繪畫」路徑的作品。最早的M&M’s巧克力的運用至少可以上溯到《一個島的星期日午後》(2017年),在此,他以黃色圓點(黃色的M&M’s巧克力)的密集排列向著秀拉(Georges Pierre Seurat, 1859-1891)《大碗島的星期日午後》(A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte)的「點描派」(Pointillism)致敬,只是在題材上一改午後公園的寧靜風景,而是延續自己的商品脈絡,呈現了國際連鎖速食巨頭麥當勞的M型LOGO。

《吞噬那靈光的深淵》之印記局部如果說靈光的緬懷是華特.班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940)處在複製複製時代中難以散去的鄉愁(2),《吞噬那靈光的深淵》或許也顯示了李明學對繪畫的眷戀。他如今的創作媒材多以現成物與裝置為主,但過去長期的繪畫經驗仍時不時地偷渡其中;從一系列以M&M’s巧克力「作畫」的作品中,我們隱約可以拉出另一條與繪畫相關的脈絡。《隱形詩篇》(2020年)遠看像是一幅色彩鮮豔的抽象畫,近看時,我們才發現原來是一條條有色水痕自上方的七彩M&M’s巧克力流瀉而下。這些渲染的色彩來自於巧克力上的糖衣,是藝術家朝它們噴水後融化的水漬,這讓人不禁想起M&M’s巧克力那句「只融你口,不融你手」的廣告金句。這幅「隱形詩篇」是隱於七彩糖衣之中可供塗畫的顏料,同時,亦是隱於同世代人記憶中消費經驗與食物記憶,只是這次的巧克力「不融於口,只融於藝術家的手」。傑森.波洛克(Jackson Pollock, 1912-1956)的「滴落法」(dripping)透過顏料,在畫布上以行動示現自身的存在,而李明學透過現成食品的物質性,以糖衣滴落下的色彩,在白牆上以行動召喚了同世代人的飲食記憶。以M&M’s巧克力為媒材的《幻化為日夜,看不見自己》(2019年)與《星塵》(2019年)皆可歸屬於此「繪畫」路徑的作品。最早的M&M’s巧克力的運用至少可以上溯到《一個島的星期日午後》(2017年),在此,他以黃色圓點(黃色的M&M’s巧克力)的密集排列向著秀拉(Georges Pierre Seurat, 1859-1891)《大碗島的星期日午後》(A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte)的「點描派」(Pointillism)致敬,只是在題材上一改午後公園的寧靜風景,而是延續自己的商品脈絡,呈現了國際連鎖速食巨頭麥當勞的M型LOGO。

《隱形詩篇》,2020年

《隱形詩篇》,2020年

《一個島的星期日午後》,2017年李明學變造日常符號的意義,鬆動了符徵與符旨的相合關係,透過操作溝通體系、訊息與意義的構成方式,讓符號衍異生出慣性以外的第二義。然而,不同於羅蘭.巴特(Roland Barthes)試圖破解文化現象的解神話(démythification)的意圖(3),李明學反其道而行,他借用神話化的操作,在物件中置入(添加)了李式的用法,在動搖日常物、商品、藝術品的既定框架中,逐步建構他的符號,打造出他的日常神話。而作品中所創建的符號,彼此間緊密地扣接成一個持續增長的意義網絡。與其說他的作品透露出對消費社會的抵抗,不如說更是一種無法逃脫其中的自我解嘲,相對於直面抵禦消費社會,他似乎更傾向在日常、消費與創作的既定關係中,撬開一條平行宇宙,在「似是而非」游移不定的符號語意裡,打造他獨特的符號帝國。進入其中,彷彿聽見這樣的迎賓語:歡迎光臨!這裡的商品有靈光,這裡的靈光皆是商品。

《一個島的星期日午後》,2017年李明學變造日常符號的意義,鬆動了符徵與符旨的相合關係,透過操作溝通體系、訊息與意義的構成方式,讓符號衍異生出慣性以外的第二義。然而,不同於羅蘭.巴特(Roland Barthes)試圖破解文化現象的解神話(démythification)的意圖(3),李明學反其道而行,他借用神話化的操作,在物件中置入(添加)了李式的用法,在動搖日常物、商品、藝術品的既定框架中,逐步建構他的符號,打造出他的日常神話。而作品中所創建的符號,彼此間緊密地扣接成一個持續增長的意義網絡。與其說他的作品透露出對消費社會的抵抗,不如說更是一種無法逃脫其中的自我解嘲,相對於直面抵禦消費社會,他似乎更傾向在日常、消費與創作的既定關係中,撬開一條平行宇宙,在「似是而非」游移不定的符號語意裡,打造他獨特的符號帝國。進入其中,彷彿聽見這樣的迎賓語:歡迎光臨!這裡的商品有靈光,這裡的靈光皆是商品。

(圖|李明學提供)

_____

(1) 牆上的Sword一字,s是以銳利之物刻鑿,word則是以鉛筆書寫之。

(2)請參閱華特.班雅明著,許琦玲譯,《迎向靈光消逝的年代》,台北:台灣攝影,1998年。

(3)請參見羅蘭.巴特著,江灝譯,《神話學》,臺北:麥田出版社,2019年。

*現象書寫計畫:可感視域──2000年後臺灣當代藝術系列文章之一