- 2017-06-01 16:00:00

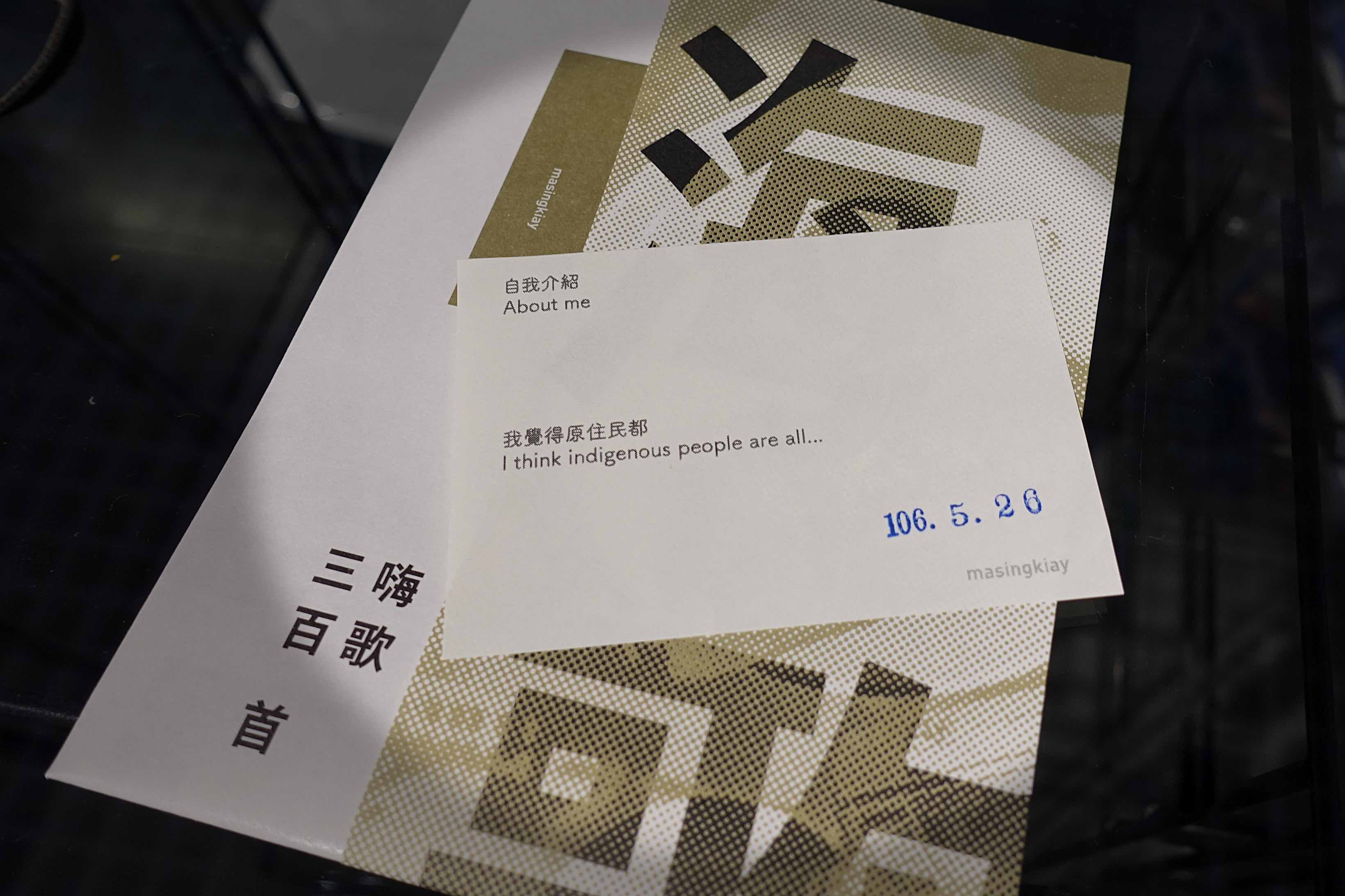

在這場名為「嗨歌三百首masingkiay」(以下簡稱「嗨歌」)的宴會中,一群原住民表演者們在美術館裡展現了社交現場,邀請人們前來體驗「原住民式的家庭會所」。展覽的入場卷不是透過買賣,而是以物易物,觀眾需填寫一張小卡片,寫下自我介紹以及對原住民的一般印象,憑卡入場。有別於一般美術館的展陳方式,展場不見鎂光燈下的展品,放眼望去是辦桌常見的藍紅相間帆布、錯落擺置的矮桌、成堆的啤酒、國農牛奶與吧台上的小食:醃豬肉、檳榔、糯米球。各桌圍坐著交談中的三兩人,展場周圍的白牆上則有隨意張貼的入場小卡。身著白T的調酒師會從吧台起身迎接每個客人,先是一段親切簡短的問候、取走客人手中的小卡,接著把人領向展場中的矮桌旁。一切就像是宴會中初遇陌生人般,客人跟桌主開始一場無特定主題的對話,聊南聊北聊天聊地聊你我都可以,總之,就是來到一個隨意聊、聊到飽的家庭聚會。 入場小卡,圖:BAR台攝影組。訪談中我問策展人陳彥斌為何採用「宴請」的形式來處理原住民議題,他反覆提到了「情感流轉」這幾個字。他說:「親近的身體感與那種手把手的學習方式才是我們的方式,不是透過其他什麼別的媒介,而是口傳、親力親為的方式。(......)而這種聚會,常常是我們交換經驗的場所。」這讓我想起前年跟三兩好友到花蓮,被朋友拉去參加了太巴朗的豐年祭,結束後冉而山劇團邀我們一起吃晚飯,他們特意帶我們繞往海岸山脈風景優美的小路,也不知道開了多久(天都黑了)才到了一個家庭式的餐廳。那晚是我第一次參加原住民的聚會,大夥隨便亂聊他們劇團之前去法國演出的大小糗事,唱了一個晚上的歌,深夜我們才開車回到吉安的旅館。在我的記憶裡,熱鬧沸騰的豐年祭顯得模糊,我只記得回程的路上黑漆漆,而餐會上嘹亮的歌聲以及豐沛的情感比天空裡滿滿的星光還要閃亮。我想這便是陳彥斌所強調的「人」與「情」吧,也或許正是「人情」讓「嗨歌」不致於淹沒在數以百計的原住民主題展之中,因為這片「人的風景」顯得格外鮮明。

入場小卡,圖:BAR台攝影組。訪談中我問策展人陳彥斌為何採用「宴請」的形式來處理原住民議題,他反覆提到了「情感流轉」這幾個字。他說:「親近的身體感與那種手把手的學習方式才是我們的方式,不是透過其他什麼別的媒介,而是口傳、親力親為的方式。(......)而這種聚會,常常是我們交換經驗的場所。」這讓我想起前年跟三兩好友到花蓮,被朋友拉去參加了太巴朗的豐年祭,結束後冉而山劇團邀我們一起吃晚飯,他們特意帶我們繞往海岸山脈風景優美的小路,也不知道開了多久(天都黑了)才到了一個家庭式的餐廳。那晚是我第一次參加原住民的聚會,大夥隨便亂聊他們劇團之前去法國演出的大小糗事,唱了一個晚上的歌,深夜我們才開車回到吉安的旅館。在我的記憶裡,熱鬧沸騰的豐年祭顯得模糊,我只記得回程的路上黑漆漆,而餐會上嘹亮的歌聲以及豐沛的情感比天空裡滿滿的星光還要閃亮。我想這便是陳彥斌所強調的「人」與「情」吧,也或許正是「人情」讓「嗨歌」不致於淹沒在數以百計的原住民主題展之中,因為這片「人的風景」顯得格外鮮明。

策展人陳彥斌,圖:BAR台攝影組。若從北師「作夢計畫」的字面意義而言,相對於上一檔「一個人的美術館」裡孤寂的夢境場景,「嗨歌」可說是熱鬧歡騰的慶典夢。場子裡充滿了人味,即便有時候安靜地像是文青咖啡廳,但仍不掩空間中的絮語綿延,本來冰冷嚴肅的美術館公共空間,搖身一變成了部落裡的私家會所,在其中人們分享、交流、話家常,有些聚焦在原住民的議題上,當然也有不少擦邊球。有個泰雅族女孩跟我說:「我們是喜歡喝酒啦,我覺得喝酒感覺很好啊,妳不覺得嗎?可是我們沒有天天喝,我跟妳說喔,那樣對身體不好。我們反而來這邊表演才天天喝。」或者,有時只是說著夢想,譬如留著山羊鬍的排灣族男孩跟我說他的音樂夢:「我一直想學鋼琴,可是我沒有自信我真的能學好,我想我應該趁年輕來做想做的事,可是我卻一直沒有開始。」我笑笑地跟他說:「你這就是沒有行動力啦,趕快去分期付款買台二手琴,先開始再說。」這樣的對話彷彿是在跟自己的弟弟說話。而一直在旁邊默默聽著的初仔是卑南族爸爸跟漢族媽媽的孩子,他才剛服完役,戴著顯眼的鴨舌貌遮剃頭,一直沒主動說話的他,就像是聚會裡常見的傾聽者。這裡什麼都可能發生,所以什麼都難以預期,人們可以嘗試檳榔、喝下人生的第一杯保力達B加牛奶(其實還挺好喝的),每個人看見的、帶走的都是不同的風景。

策展人陳彥斌,圖:BAR台攝影組。若從北師「作夢計畫」的字面意義而言,相對於上一檔「一個人的美術館」裡孤寂的夢境場景,「嗨歌」可說是熱鬧歡騰的慶典夢。場子裡充滿了人味,即便有時候安靜地像是文青咖啡廳,但仍不掩空間中的絮語綿延,本來冰冷嚴肅的美術館公共空間,搖身一變成了部落裡的私家會所,在其中人們分享、交流、話家常,有些聚焦在原住民的議題上,當然也有不少擦邊球。有個泰雅族女孩跟我說:「我們是喜歡喝酒啦,我覺得喝酒感覺很好啊,妳不覺得嗎?可是我們沒有天天喝,我跟妳說喔,那樣對身體不好。我們反而來這邊表演才天天喝。」或者,有時只是說著夢想,譬如留著山羊鬍的排灣族男孩跟我說他的音樂夢:「我一直想學鋼琴,可是我沒有自信我真的能學好,我想我應該趁年輕來做想做的事,可是我卻一直沒有開始。」我笑笑地跟他說:「你這就是沒有行動力啦,趕快去分期付款買台二手琴,先開始再說。」這樣的對話彷彿是在跟自己的弟弟說話。而一直在旁邊默默聽著的初仔是卑南族爸爸跟漢族媽媽的孩子,他才剛服完役,戴著顯眼的鴨舌貌遮剃頭,一直沒主動說話的他,就像是聚會裡常見的傾聽者。這裡什麼都可能發生,所以什麼都難以預期,人們可以嘗試檳榔、喝下人生的第一杯保力達B加牛奶(其實還挺好喝的),每個人看見的、帶走的都是不同的風景。

我們可以用一句話簡單地概括「嗨歌」:「原住民邀你來作客」,或者用稍微長一點的句子交代一下細節:「在為期一個月的展期中,有一群原住民文化工作者在北師美術館裡設宴款待任何進入展場的觀眾。」然而,很難三言兩語道盡的是接下來會發生的大小事:主人/表演者與客人/觀眾間究竟說了什麼?來作客的人們帶著什麼心情離開?意外闖入的觀眾離去時是否仍帶著遲疑與不安?來踢館的人們除了不解與氣憤外,究竟有沒有生發其他想法?尋聲而來的各路好友是不是都盡興而歸?而我們失落各地的族人又有沒有因此得到慰藉?或者,藝評家接下來要說什麼(抖~)? 期待、意外、讚賞、質疑、驚奇、疑惑、狂歡與冷眼,這些情緒或許一如策展人所願,持續地流轉在這場masinkiay(阿美語:意為癲狂、神經的)宴會之中。

「嗨歌三百首」現場,圖:BAR台攝影組。這樣也算藝術/表演嗎?

「嗨歌三百首」現場,圖:BAR台攝影組。這樣也算藝術/表演嗎?

邀請觀眾一同參與創作的形式其實在藝術領域中並不罕見,1960年代的西方前衛藝術家便曾實踐過相似的形式,而發展至今,這類強調觀眾參與、互動的創作方式被統稱為「參與式藝術」。法國藝評家布西歐(Nicolas Bourriaud, 1965- )在《關係美學》(Esthétique relationnelle)一書中,便試圖理論化此類型的藝術;他指出這種盛行於20世紀90年代以後的藝術主要是從「人」出發,聚焦在「人的關係」上,藝術家們以人與人之間的關係及其社會脈絡進行創作,以此打破固有的社會階層而建立起新的連結。布西歐進一步將此類邀請觀眾參與的作品分為三種形式,分別為:「聯繫與會晤」(Connection et rendez-vous )、「同樂與相遇」(Convivialité et rencontres)以及「合作與約定」(Collaborations et contracts)。而無論是何種形式,觀眾進入美術館後,不再只是去觀看已完成的作品,而是實際參與作品的生產、與藝術家一同進入作品的產出過程。目前英國泰特現代美術館(Tate Modern)積極推動的「泰特交換」(Tate Exchange)計畫亦屬於這種參與式藝術。

「嗨歌」同樣也可以用這樣的脈絡來理解,展覽邀請觀眾前來與現場的原住民/表演者相遇,讓經驗的分享甚或情感的交流,在人與人之間的交談之中如常流轉。至於為什麼展覽並未見一般象徵原住民文化常見的圖騰、裝飾、樂舞、和儀式等,陳彥斌說道:「不一定要用什麼特定的東西來表示原住民文化,有時候那些東西反而會加深刻板印象。」是啊,「原來,『沒有』有什麼不好嗎?」(展覽的座談會標題)。這個展演給觀眾一個「空」的符號,把詮釋與創造的權柄交到觀眾身上,觀者是在自身的參與之中製造出作品的閱讀情境,也是在自己製造的閱讀情境當中去觀看作品的面貌。在無所指涉的「空」當中,原住民文化被更自由看待,或許它將以更為活潑躍動的方式生發力量。在此,人們被「款待」、相互「交陪」,它最迷人的地方是讓所有的參與者(包括觀眾與演員)都能在這場賓主交流的宴會中,互相給予、相互理解。 圖:北師美術館提供。呂學緯攝影。

圖:北師美術館提供。呂學緯攝影。

其實,在這個「幾乎」看不到傳統原住民符號的展覽中,也不是真的一無所有,有個既明顯但卻常常被忽略的存在:原住民式的「人本」。「我們是以人為中心的」陳彥斌如此強調。這樣一句話或許聽起來並不新穎,甚至有點老掉牙,但在原住民的相處模式中卻不只是一個口號。他在訪談中聊到他過去在「原舞者」劇團的排練模式,他說他們的團練不太是人們想像那樣一來就把握時間訓練肢體,而是大家先來聊聊天、先來相處一下,大多時間是花在「陪伴、交往跟相處」上;其中「等待」也是團練的重點,常常有團員因為要接小孩、晒衣服而遲到,他們便會等著又等著,而對他們來說這是正常的事,因為生活中的一切都很重要,因為生活瑣事與劇團團練同樣重要。

離開北師時,我撇見正在門口掃地的陳彥斌,腦中忽然浮現訪談時他說的一句話:「我們應該要尊重生活中的一切,晒衣服很美好啊!」我想這是那晚訪談中,聽到最動人的一句話。

延伸閱讀:

我用我的玉蘭花換來一場原鄉夢─「嗨歌三百首」裡的歌聲

圖:北師美術館提供。王文彥攝影。

圖:北師美術館提供。王文彥攝影。 現場,圖:北師美術館提供。王文彥攝影。

現場,圖:北師美術館提供。王文彥攝影。