- 2022-08-22 02:00:00

文|張韻婷

*現象書寫計畫:可感視域──2000年後臺灣當代藝術系列文章之一

「我不是選擇成為策展人,而是我本來就是藝術家。」(1)張君懿這句似是而非的話語,回應的是「為何選擇成為策展人」的提問。此種不選邊站、不侷限在特定框架內的思考方式,反映了她對於藝術尚未分化的「上游之處」的關注,一個即將但尚未開始,因而擁有各種可能性的時刻。

空氣草沒有著地

相較於德勒茲(Gilles Deleuze)「地下莖」(rhizome)所描繪的蔓延增生、多向聯結的屬性,以及布希歐(Nicolas Bourriaud)的「莖上根」(radicant)著重在生長過程中的衍生樣態,不仰賴土壤給予養份的空氣草或許更能自在靈活地生長。張君懿在「空氣草──當代藝術的展演力」(2017年)的策展理念中提出「空氣草」,以生命力頑強、甚至離根仍能存活的鳳梨科植物來比喻一個「自由、活躍且具有頑強生命力的藝術創作主體」。「空氣草」並非作為一個主題,而更是一種策展操作機制:她跟藝術家提議「做你現在最想做的作品」;此外,她於藝術家作品提案前,先行組織參展藝術家的會面、交流彼此的創作想法,隨後發起創作接龍的遊戲機制,讓藝術家們的作品草案能在「空氣草共同平臺」上公開。這些舉措,無非是為了「讓藝術家撇見未來展覽成形的可能樣貌,而有意識地介入展覽」;同時讓展覽的發生暫處於尚待確定的狀態裡,亦即「試著讓大家共處於作品思維和展覽形式生發的千萬種可能性之中,在這個狀態裡等待可能性的湧現」(2)。展覽在此成為藝術家彼此想法刺激的場域,「參展」則作為一種創作的契機;「空氣草」的策展實踐,著重於作品與作品、作品與場所之間的觸發連結和對話,作為展覽生成的方式,它試圖重新連結「做作品」與「參展」之間的斷裂。

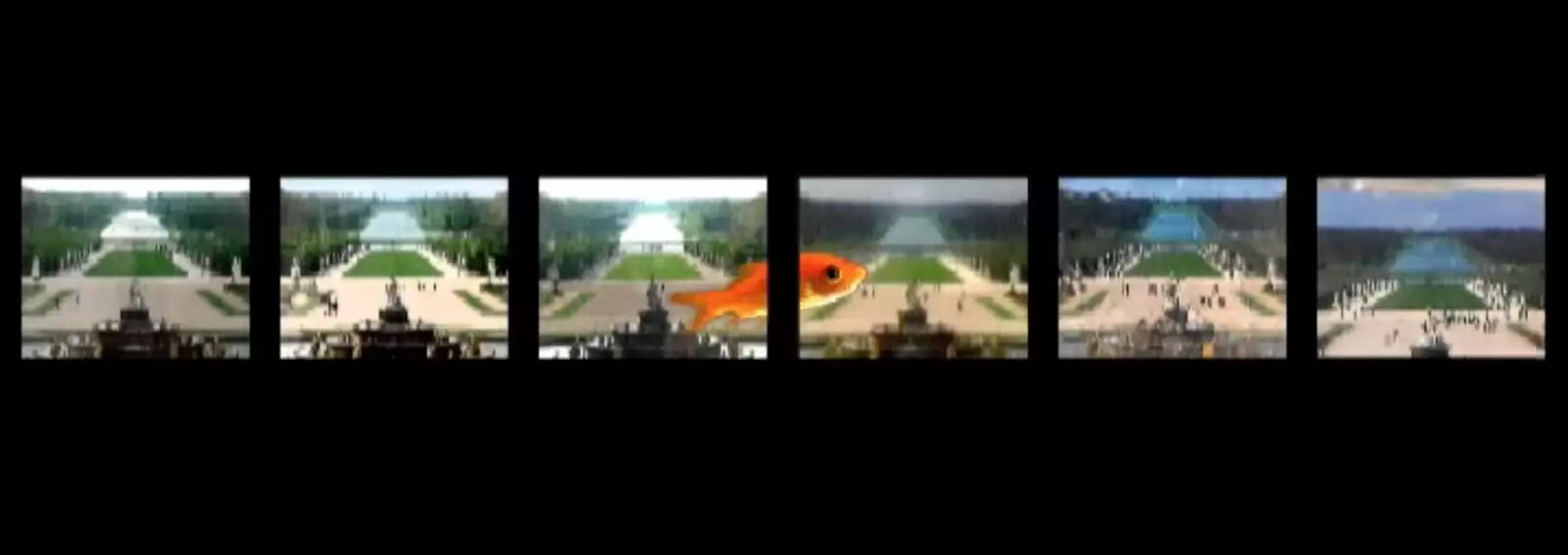

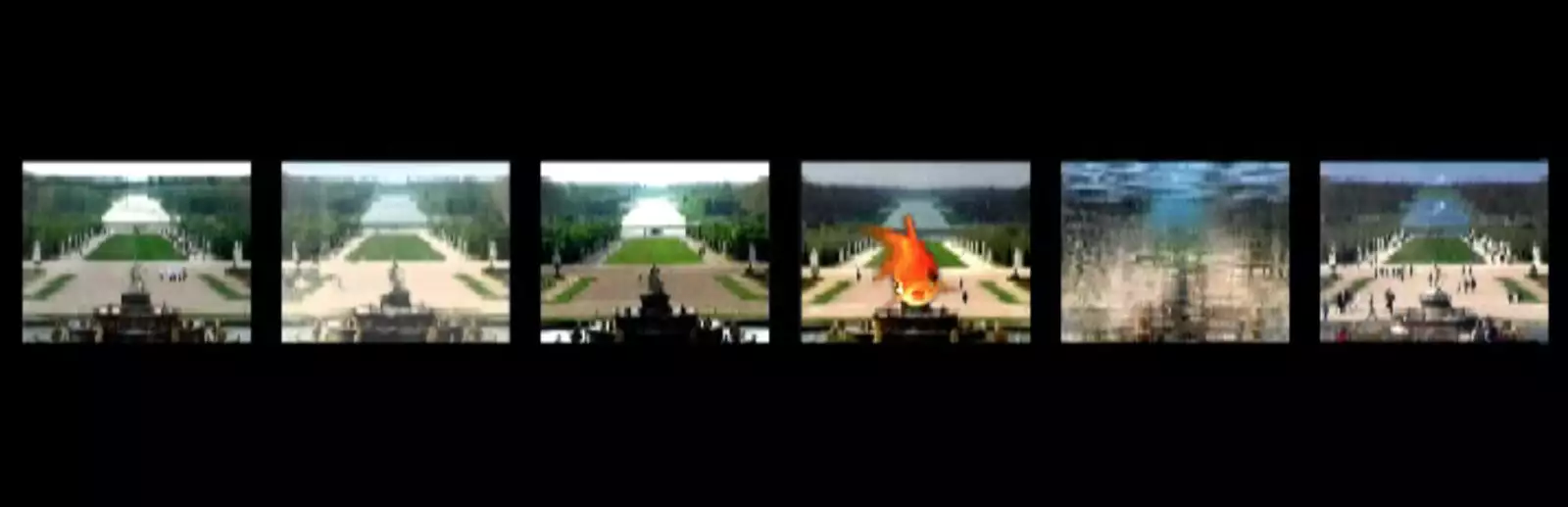

展覽「空氣草──當代藝術的展演力」主視覺由於空氣草仰賴葉片汲取養分,即便離開根部土壤,亦能依賴水份與空氣生存下去,然而,離根在此並非意謂著切斷母土,而是為了製造「間距」(3),透過拉開距離的方式、離開熟悉故土,而藉以跳脫賴以生長、久而久之便形成侷限的環境。這種不侷限於特定條件、跳脫既有框架的意圖,在她2004年的《凡爾賽花園》錄像作品中已可窺見端倪。一只小金魚悠遊在六個並置的畫面之間,穿梭在影像所形構的視覺四方框架內外;畫面上是象徵太陽王至高皇權凡爾賽花園,而花園的遼闊的景緻在此化為魚兒渺小而有限的魚缸,矛盾的空間維度引發一種荒謬感;隨後藝術家在各個影像表面分別以塗抹、焚燒、撕扯、擦拭、畫線等行為,凸顯出「螢幕」此一顯像的中介,再次勾勒出影像播放載體當中那道視而不見的隱形框架——螢幕的表面。影片接近尾聲時,小魚忽然一轉身朝向畫面正前方、視線直直盯著觀者。小魚從原本的被觀看對象成為觀看者,觀看著正在觀看牠的觀者。路易十四、小魚以及觀者的視域,在影像邊框的穿透及螢幕表面的揭示之中獲得短暫的交會。

展覽「空氣草──當代藝術的展演力」主視覺由於空氣草仰賴葉片汲取養分,即便離開根部土壤,亦能依賴水份與空氣生存下去,然而,離根在此並非意謂著切斷母土,而是為了製造「間距」(3),透過拉開距離的方式、離開熟悉故土,而藉以跳脫賴以生長、久而久之便形成侷限的環境。這種不侷限於特定條件、跳脫既有框架的意圖,在她2004年的《凡爾賽花園》錄像作品中已可窺見端倪。一只小金魚悠遊在六個並置的畫面之間,穿梭在影像所形構的視覺四方框架內外;畫面上是象徵太陽王至高皇權凡爾賽花園,而花園的遼闊的景緻在此化為魚兒渺小而有限的魚缸,矛盾的空間維度引發一種荒謬感;隨後藝術家在各個影像表面分別以塗抹、焚燒、撕扯、擦拭、畫線等行為,凸顯出「螢幕」此一顯像的中介,再次勾勒出影像播放載體當中那道視而不見的隱形框架——螢幕的表面。影片接近尾聲時,小魚忽然一轉身朝向畫面正前方、視線直直盯著觀者。小魚從原本的被觀看對象成為觀看者,觀看著正在觀看牠的觀者。路易十四、小魚以及觀者的視域,在影像邊框的穿透及螢幕表面的揭示之中獲得短暫的交會。

《凡爾賽花園》,錄像,ntsc,彩色,有聲,3分10秒,2005-2006年。

《凡爾賽花園》,錄像,ntsc,彩色,有聲,3分10秒,2005-2006年。

《凡爾賽花園》,錄像,ntsc,彩色,有聲,3分10秒,2005-2006年。

《凡爾賽花園》,錄像,ntsc,彩色,有聲,3分10秒,2005-2006年。

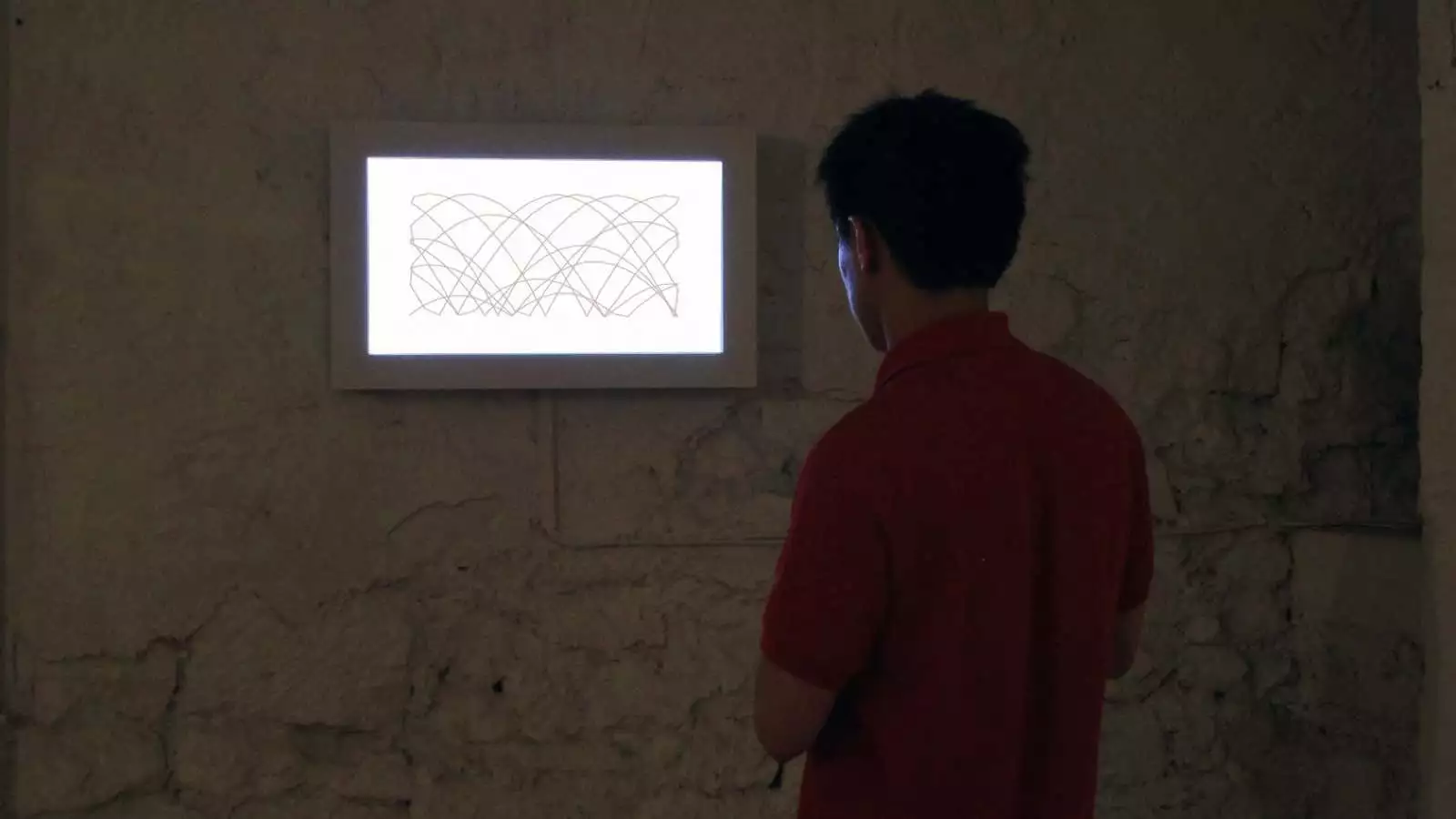

《景框之聲》(2005-2010)的影像裝置作品則是以橘色的乒乓球直接撞擊螢幕的四方邊框。(4)幽暗展場盡頭處的微光照射在一本名之為《景框之聲》的書本上,書本裡不斷地發出乒乓球的敲擊聲。當人們應邀掀開書封,可見一顆兵乓球(的影像)不停地來回碰撞著螢幕邊緣。在人們掀開書本的那一刻,聲音的形成乍看之下似乎顯得合理,然而,無論乒乓球的影像抑或螢幕的邊框並不具有物理實存的邊界,撞擊聲響何以可能來自於我們所見?此作品透過聲音的介入偽造出影像邊框的物質性,指出作為影像給定條件而無所不在的四方邊框。

《景框之聲》,影音裝置/複合媒材,58x42x120公分,2005-2010年。

《景框之聲》,影音裝置/複合媒材,58x42x120公分,2005-2010年。

錄像沒有影像

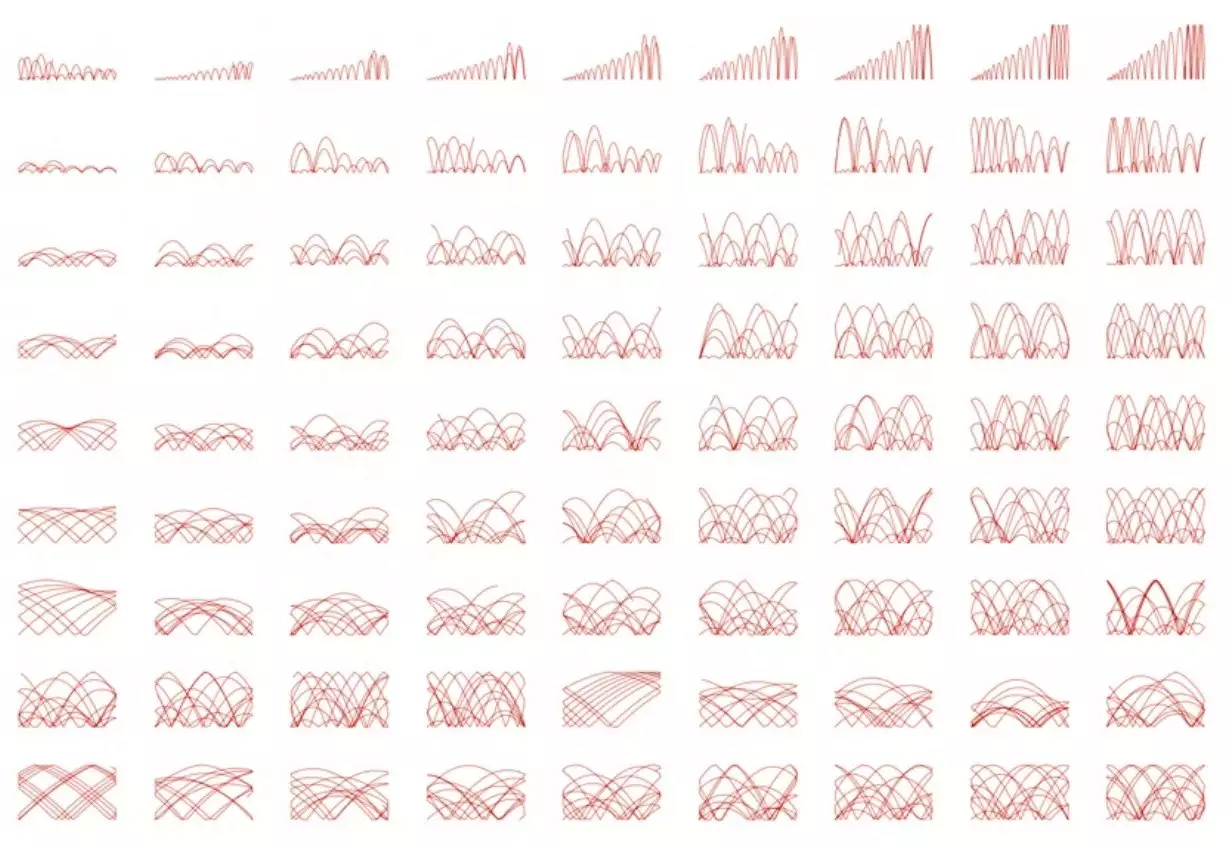

錄像是否不一定須要播放動態影像,而是透過動態相關的線索(如軌跡線與聲響)還原影像的動態?《軌跡 #1》(2007年)是乒乓球系列作品(5)之一,它由球體運動軌跡以及球的運動參數(拋擲力、速度、撞擊邊框數等)所組成。它以聲音、線條和數字等種種源於動態影像的線索,邀請觀者在腦海中自行構組一幅幅動態畫面。《軌跡 #2》(2007年)則是「空山不見人,但聞人語響」,仍然沒有出現乒乓球的影像,只有球敲擊邊框的清脆聲響以及球體運動的動畫軌跡。同樣不見兵乓球本體,投影裝置《影子》(2007年)中只見一個個伴隨著球體滾動聲響快速略過、往深處遠去而後消失在黑暗之中的球影。這些影像線索作為影像主要的元素,勾勒出球體的運動狀態,體現了藝術家擅於將事物拆解、重組與形構的創作手法。

《軌跡#1》,影像輸出,81張,13x18cm,2008-2010年。

《軌跡#1》,影像輸出,81張,13x18cm,2008-2010年。

《軌跡#2》,動畫,HD 16:9,彩色,有聲,循環播放,2010年。

《軌跡#2》,動畫,HD 16:9,彩色,有聲,循環播放,2010年。

時間沒有前進:迴圈時刻

如此的創作手法亦作用於「過去、現在與未來」的線性時間框架。早期的錄像《夏特雷II》(2006-2007年)呈現的巴黎地鐵旅程,其中沒有故事的鋪陳,只有月臺候車、上車以及下車等動作的反覆循環,不見終點亦沒有起點。錄像裝置《天 空 藍,± 1》(2010年)裡則是以極短片刻的複現,擾動觀看時的動靜知覺:作品中的海景乍看之下如同靜幀照片,唯有偶爾閃現的輕晃海平線透露了時間之流。《仙女湖》、《卡羅索爾華爾茲》看似呈現的遊戲題材,其實仍是在短暫「片刻」中複現從「一時」衍生出的複數時刻。《仙女湖》的影像聚焦在捉迷藏裡藏匿者的視角,作品拋開了遊戲事件的始終以及客觀的時間行進,而反覆重現藏匿者們凝視抓鬼者的時刻。複數時刻掩蓋了事件本有的時間軸線,沒有過去,亦無未來,而「發生了什麼事」顯得不再重要,目光只需停留於正在變化的當下片刻。《卡羅索爾華爾茲》呈現了十八座巴黎市區廣場的旋轉木馬遊戲機,七彩旋轉木馬永無止盡地轉動,場景裡空無一人。當歡樂的音樂響起、木馬旋轉之際,這轉動的3分半鐘旅程彷彿能帶人滑入一個奇幻世界,而藝術家像是回應了孩童騎乘時的期待——希望時光永遠凝滯在這燦爛的一刻,她讓這3分半鐘無限延長,將這個終將逝去的短暫旅程化為永恆。藝術家分化事件的視角、拆解線性發展的時間軸,通過影片後製形塑無始無終的「時」,使片刻的持續複現於藝術家打造的獨特時間維度裡,處於無限迴圈的時間流動狀態之中。

《夏特雷II》,錄影,ntsc,彩色,有聲,循環播放,2006-2007年。

《夏特雷II》,錄影,ntsc,彩色,有聲,循環播放,2006-2007年。

《天 空 藍,± 1》,錄像,HD 16:9,彩色,有聲,循環播放,2010年。

《天 空 藍,± 1》,錄像,HD 16:9,彩色,有聲,循環播放,2010年。

《仙女湖》,錄像 HD,16:9 彩色,有聲,連續循環播放,2014年。

《仙女湖》,錄像 HD,16:9 彩色,有聲,連續循環播放,2014年。

《卡羅索爾華爾茲》,影像裝置,場地依尺寸而定,2014-2015年。

《卡羅索爾華爾茲》,影像裝置,場地依尺寸而定,2014-2015年。

小說沒有盡頭

必然消逝的時間在張君懿的作品中轉化為永恆複現的時刻,那麼終將逝去之物要如何留下?她面對待拆遷的老房舍(原為華僑中學舊眷舍,目前暫時整建為為雙年展的展場之一,稱為「北區藝術聚落」),思索著「如何能夠留下這裡的故事?」因此,她在策劃「超日常──第二屆大臺北當代藝術雙年展」(2018年)的初期,邀請了作家駱以軍從作為展場的舊眷舍出發,書寫一部小說《翻牆者》。此書揉合了此區屋舍櫛次鱗比的空間意象、虛實交揉的流亡故事,以及小說家在眷村生活的兒時記憶。土地的故事在此轉換為創作的時空背景,張君懿將其視為此展的場所資料之一,連同展場平面圖與照片一併提供給所有參展藝術家,作為他們作品計劃提案前的創作發想參照之一。小說《翻牆者》啟動了展覽,提供藝術家一個展場空間意象上的虛構視角;當藝術家從各自的角度切入,而以不同的作品形態回應此小說時,遂折射出一個個其它視角,一次又一次地分化成不同的作品脈絡與展覽敘述軸線。於是,以展場為軸書寫而成的「小說」、以小說為創作參照的「作品」,在作品、文本以及場所的互滲、互文過程中,逐步形成了「展場—小說—作品」交織而成的迴圈;而小說作為第一件介入雙年展的作品,也製造出作品與作品之間某種隱形的聯動關係。

駱以軍,《翻牆者》,2020年。

駱以軍,《翻牆者》,2020年。

然而,張君懿是如何將文學引入藝術的場域?如何將文字創作納入當代藝術展場,將一本書置入美術館的展陳脈絡之中?在「超日常」中,她為小說打造了一個《閱讀膠囊》,白淨太空艙般的牆面裡封存了五百多本《翻牆者》紙本書,架上陳列了三本可供閱讀的紙本書以及駱以軍親聲朗讀的有聲書。它的外觀近似膠囊切半的剖面,如同一個展示櫥窗,讓在其中閱讀的觀者就像是被包覆在作品內部,安坐於台座上成為被他者(位於外部的觀者)觀看的對象,亦即作品的元素之一。

張君懿X駱以軍,《閱讀膠囊》,2020年。

張君懿X駱以軍,《閱讀膠囊》,2020年。

「閱讀膠囊」中正在讀小說的觀者

「閱讀膠囊」中正在讀小說的觀者

相較於上述於策展機制中的文本參照,《新媒體人》(2022年)則是在創作上進行了文本參照。這是一個以互動網頁構成的線上作品,張君懿拆解、詮釋並進而重構高千惠的虛構小說《33間堂》(原名「2019年高千惠創造性藝評寫作專欄」)。她通過路徑選擇、懶人包、農場文、票選機制、心理測驗等網路常見互動模式,製造出多向的閱讀模式:路徑選擇的差異引導觀眾前不同的節點,不同節點通向不同的「新媒體城邦」(棒棒國、排排邦、奇異點、轉渡間、攪乳海),城邦內又分佈著各種導向他方的節點。《新媒體人》構築出層層疊疊的多重敘事迴圈,讓使用者猶如漂流在一片永無止盡的「超連結之海」。張君懿延續其錄像作品中常見的迴圈式創作手法,讓網頁成為作品發生的場所,而在線上做作品的創作舉動,可追溯到其2020所策劃的「給火星人類學家」一展的策展提議:以網頁作為作品發生的場所。

《新媒體人》介面示意圖

《新媒體人》介面示意圖

火星沒有火星人

「如何能夠繼續做作品?」這是2020年covid-19疫情爆發時,張君懿面對手邊正在進行中的策展計劃時冒出來的想法。(6)大疫之年,所有應允藝術家創作的外在環境變得嚴峻,在藝術家可能無法至現場布展,甚至開展後觀眾可能無法進展場參觀的情況下,她試著開闢一個新的展覽場所讓創作繼續發生。她參照了蒂埃里・德・迪弗(Thierry de DUVE)書中有關火星人類學家的假設,策劃一個「給火星人類學家」的展覽,提供一個疫情局面下能夠持續創作的空間:HTML線上介面。她以「線上為主、實體為輔」的策展提議,將實體展場安置的作品視為線索(索引)引導人們前往真正的展場:線上介面。所有的策展操作及網頁建置方式無不導向讓「網頁」構成的線上場域成為作品發生的第一現場,而實體展場的作品則是從線上作品衍生而來,並且在線上的環景互動頁面上,作為具有「超連結」功能的物件,引導觀者前往藝術家的個別展間,觀看他們為火星人類學家創作的作品。

展覽「給火星人類學家」主視覺

展覽「給火星人類學家」主視覺

與其說這是一個因應疫情而來的策展提議,不如說,疫情造成的危機再次逼顯了她來回在不同端點的「之間」模式:片刻與永恆、策展與創作、藝術與文學、線上與實體之間。往前回溯,在2019年的「這很簡單」創作暨策展計劃中,已可見她來回於策展與創作之間的實踐。此計劃包含《這很簡單我也會》與《這很簡單人人都會》兩件錄像作品,以及一個策展「這很簡單誰不會」(7)。《這很簡單我也會》以藝術家群像的手法,呈現七位七零年代其後出生的藝術家肖像:王雅慧、李明學、何采柔、周育正、崔廣宇、陳萬仁、賴志盛。張君懿從中挑選出25件作品「看起來不難」作品,發展出文字腳本,以簡單卻刻意不甚精準的句子去描述作品,並以共同的句型結構「這很簡單,XXX做過了,我也會做」結尾,譬如「在牆上畫一條線,這很簡單,賴志盛做過了,我也會做。」,請藝術家描述他人作品的做法,並宣稱「這很簡單,我也會做」。而她策劃的「這很簡單誰不會」一展則是從上述描述的作品中,挑選出七件作品以相同的空間佈局展呈,遙遙呼應於同時展出卻不在展覽現場的那些話語。這系列創作與策展她以反向操作的手法引發人們對這些作品的重新閱讀和思考:藝術作品的判斷是否存在著對於技術的迷思,而簡單與否是否潛在地成為我們判斷作品的準則之一?

《這很簡單我也會》,影音裝置,尺寸依空間而定,2019年。

《這很簡單我也會》,影音裝置,尺寸依空間而定,2019年。

展覽「這很簡單誰不會」

展覽「這很簡單誰不會」

馬場裡沒有馬

2021年的個展「伊日馬場」則是一個線上與實體共構的操作。名為「馬場」的展覽裡沒有半匹真馬,只有一個個從馬的形象及語意所衍生的各種動態影像:奔跑、搖晃、旋轉、站立的馬。展覽分為線上與實體兩個介面,線上馬場展現上述馬的各式動態,實體馬場則從這些動態以繪畫、雕塑、複合媒材、錄像與影像裝置衍化成不同的作品形態。以LED燈構成的《跑馬燈》呈現一匹馬在跑馬燈上獨自賽跑的影像,它從右至左奮力地奔跑,在八百公分的賽道上(跑馬燈裝置的長度),隻身一馬不懈地向前奔走,如此反覆循環、永無止盡。影像聲音裝置《代碼》由十八台螢幕所組成,每個螢幕中豢養著一匹數位馬,整體猶如一處數位馬廄。其中,馬的顯像是透過螢幕上不停移動的一串串代碼而出現,這些移動中的代碼則是構成數位馬的網路程式碼,詳實地記錄它的身世。槽廄裡馬兒時隱時現,偶爾才能等到牠的身形全部出現,究竟是牠的完整只存在於瞬間,還是不完整便是數位生命裡的全幅風景?

《跑馬燈》,LED跑馬燈,800 × 32公分,2021年。

《跑馬燈》,LED跑馬燈,800 × 32公分,2021年。

《代碼》,影音裝置,尺寸依場地而定,2021年。

《代碼》,影音裝置,尺寸依場地而定,2021年。

創作是否有固定的手法?或許正如張君懿以牌局裡「等進牌」的過程作為策展操作的比喻:「有時某件作品介入之後局勢就明朗了;有時你可能不一定有最好的牌,但一定有相對好的牌;總之,有趣的是牌局的不確定性以及你可以在玩牌的過程中去操控這場牌局」(8),它似乎不是一種方法,而更像是一種對於不確定性的嚮往。從其藝術實踐中可見,她不斷試圖擾動事物的框架,使其處於非此亦非彼「之間」的不確定性狀態,儘可能讓各種可能性發生。正如法國思想家朱利安(François Jullien)的「之間」(l’entre)概念所說,雙方因打開「間距」所產生的「之間」能夠通過相互映照來反思自身,並且讓思想更為流通。創作與策展所形成的雙重視域,或許並不僅來自藝術家與策展人的雙重身分,更是源於往返於兩種藝術實踐之間所產生的創造性動能。

(圖/張君懿提供)

*現象書寫計畫:可感視域──2000年後臺灣當代藝術系列文章之一

______

(1) 李孟軒,〈「策展人」到底在做什麼?〉,風傳媒。請參閱https://www.storm.mg/lifestyle/704950 瀏覽日期:2021年1月2日。

(2) <空氣草的生長姿態>,《空氣草——當代藝術中的展演力》,台北:國立臺灣藝術大學,頁16。

(3) 「間距」為法國哲學家朱利安重要的思想概念之一,他認為唯有在文化與文化之間彼此拉開的「間距」中,文化孕育力才得以產生,也就是說,正是「間距」所造成的張力製造出文化孕育力。參閱:François Jullien, Il n'y a pas d'identité culturelle, Paris, L’Herne, 2016.

(4) 《景框之聲》是她在南法的個展「虛擲空響」中的「乒乓球」系列作品之一,此系列作品視覺化了不同速度的球體運動,以線條呈現運動的軌跡,凸顯軌跡的各種造形與造形間的細微差異。作品以球體的運動軌跡、撞擊聲響以及拋擲力、速度、撞擊邊框數等運動參數為元素,通過聲音、線條和數字等源於動態影像的線索,記錄或印證著球體的運動狀態,並在時間的鋪展中成為造形元素。

(5) 「乒乓球」系列作品是張君懿在2005年至2010年間的創作,她以一顆低象徵性的橘色球體重複思考著關於速度的問題。作品包括《軌跡#1》、《軌跡#2》、《不等速乒乓球》、《影子》、《緩慢地、輕盈地、迅速地......》、《景框之聲》、《隅II》以及《數數》等。(6) 請參見〈「給火星人類學家」的策展實踐(上篇)〉,https://martian.beauxarts.tw/tw/p/19/changchunyi。瀏覽日期:2022年6月1日

(7) 「這很簡單」創作暨策展計畫中的兩件作品以及一件策展於同年的7月至11月期間,在不同的展場,以不同的形態呈現。《這很簡單我也會》於高千惠策展的「少年當代——未終結的過去進行式」中展出(臺北當代藝術館),《這很簡單人人都會》則是於曾鈺涓策展的「大內藝術節」(采泥畫廊)展出,策展「這很簡單誰不會」於臺灣當代一年展的主題展區展出。

(8)〈「給火星人類學家」的策展實踐——張君懿訪談錄(下〉,請參見:https://martian.beauxarts.tw/tw/p/27/chunyichang_2 瀏覽日期:2022年7月1日